今回も、データを交えつつマイアミGPを振り返ってみよう。

1. タイトル争いはピアストリがリード

まず、図1に全車のギャップグラフを示す。

まず、ピアストリは14周目のターン1でフェルスタッペンを交わした。これは、フェルスタッペンがエイペックスで前を獲りに来るためにブレーキを遅らせるであろうことを読み切った見事な戦術だった。オーバーシュート気味になったフェルスタッペンに対し、ピアストリは立ち上がり重視のクロスラインを取り、抜き去っていった。

フェルスタッペンはルールの限界を突く個性的なドライバーだ。しかし、それは強みにもなりうる一方で、読まれやすいという弱点にもなりうる。そうした一面が垣間見えた一瞬だったかもしれない。

逆に、1周目のターン2でアウトから並びかけたノリスについては、「悪手だった」ように思える。あの位置関係(フェルスタッペンが少し前)でフェルスタッペンが押し出しに来ることは目に見えていた。ならば、一度引いて、コース上でじっくり仕留めれば、今回は勝てた可能性が高かっただろう。

そしてその後のレースはマクラーレン勢が完全に支配。VSC が有利に働いたこともあったが、3位以下に大差をつけての1-2フィニッシュとなった。後日投稿予定のレースペース分析では、第1スティントのクリアエアでのペースは、フェルスタッペンに対して0.9秒という大差をつけていた。第2スティントでは、その差が0.3秒(タイヤの差を換算済みの数値)と縮まったが、マクラーレン勢が全力で飛ばす必要がなかったことを踏まえれば、依然として大きな差があったと考えられる。

そうした中で、ポイントランキング上ではピアストリがノリスを16ポイント、フェルスタッペンを32ポイントリードしている。

現状ではピアストリがやや優勢だが、ノリスもマシンとの相性に苦しむ中でピアストリと互角のペースを見せており、今後のマシン開発によってパワーバランスが変動した結果、どのようなシーズンフィナーレを迎えるのか、非常に楽しみである。

2. フェラーリのレースオペレーションは妥当か?

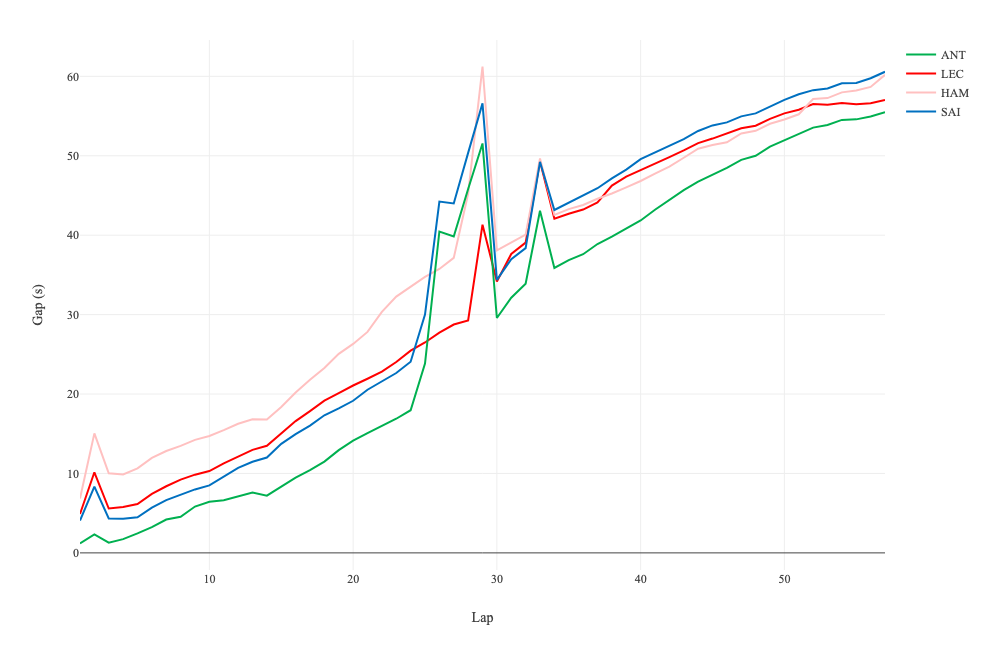

今回はまたもやフェラーリのオペレーションに注目が集まってしまった。まずは図2にアントネッリ、ルクレール、ハミルトン、サインツのギャップの推移を示す。

2.1. レース展開

第2スティントでミディアムタイヤを履いたハミルトンは、ハードタイヤのルクレールの背後についた。この状況下では、ハミルトンの方が速かったのは確かだろう。しかし、ポジションを入れ替えるまでに時間を要し、ここでハミルトンのタイヤが加熱してしまったと考えられる。そして、ハミルトンを前に出すと、今度はルクレールの方が速いという状態になってしまった。そこからさらに長い時間を経て、ようやくルクレールを再度前に出す判断を下したが、周回数が足りずアントネッリを捕まえることはできなかった。

さて、それではここからは、一つずつ整理してみよう。

2.2. ハミルトンを前に出す判断

まず、最初の入れ替えに時間を要したのは、背後のサインツとの差を十分に広げてからやる必要があったため、仕方ない部分がある。

また、そもそもミディアムタイヤよりもハードタイヤの方がスティント後半で相対的に競争力を持ってくることが予想されるため、最初のスワップ自体が必要なかったのではないか?という批判もある。これは、フェラーリのタイヤエンジニアリングに問題があるという視点だ。しかし一方で、「今のタイヤを理解するのは疑似科学を理解するようなもの」とも言われるほど、タイヤの挙動は予測不可能な部分がある。その意味では、これらは結果論であり、その時点では読めなかったのも仕方ないかもしれない。

2.3. ルクレールを前に出す判断

しかし、44周目にはルクレールがハミルトンのDRS圏内に入っている。フェルスタッペンがラッセルの1.5秒以内に入ってから如何に苦戦したかを鑑みれば、現在のマシンの乱気流の中、ルクレールがこの走りを見せたことは、ルクレールのペースが上であることを明白に示している。また、図2を見ても、ハミルトンがアントネッリに届くとは到底思えない。逆にルクレールのクリアエアのペースが良く、47周目あたりで入れ替えておけば、乱気流を考慮してもアントネッリに届いたと思われる。ルクレールがハミルトンの後方乱気流の中タイヤを使っていたことも加味すれば、判断が早ければルクレールがさらに速いペースを刻めた可能性もある。

筆者は、この判断の遅さがマズかったと考えている。

行動経済学では、人間の意思決定を二つのモードに分ける枠組みがある。瞬時に直観で反応するシステム1思考と、データを吟味し論理で結論を導くシステム2思考だ。

こうした一連の判断は、おそらく膨大なデータをもとにした綿密な分析──すなわち「システム2思考」に基づいていたのだろう。だが、この場面こそ直感的な「システム1思考」が必要だったのではないかというのが、筆者の私見だ。レースの世界では、時間は待ってくれない。すばやく状況を察知し、必要な判断を下す。そのためには、システム1思考を元に決断を下した方が良い場合もある。そもそもシステム2は、「データ」や「言語」といった離散的なもので構成された世界であり、膨大な経験から来るシステム1の方が正確であることもある。野球選手は、ニュートン力学や流体力学の計算をせずともフライをキャッチする。エイドリアン・ニューウェイも”gut feeling (内臓の感触:直感)”を重視すると語る。そして、AlphaGoやAlphaZeroは、人間のシステム1思考とシステム2思考のハイブリッドに近い思考で、人間のトッププレイヤーを遥かに上回った。

だが、昨今のF1チーム、特にフェラーリのような巨大な組織では、判断の正当性が重要視される。

- 「なぜハミルトンを前に出したのか?」

- 「なぜルクレールを再び前に戻したのか?」

こうした問いに対し、「論理的正当性をもってディフェンスできないと、責任を取らされて降格・解雇させられる…!」そんな防御メカニズムが組織としての体力を奪っている。

だからこそ、そんな中で鶴の一声を挙げられるリーダーシップ、「勝負師のリーダーシップ」が必要なのではないか?筆者は、そんなことを昨今のフェラーリに対して思うのだ。

- システム2思考のみに縛られず、豊富な知識と経験に裏打ちされた”優れたシステム1″を信じる

- 決断に責任を持てる胆力

こうした力が、今のフェラーリに必要なのではないだろうか?

3. ポイントを賭けた激闘

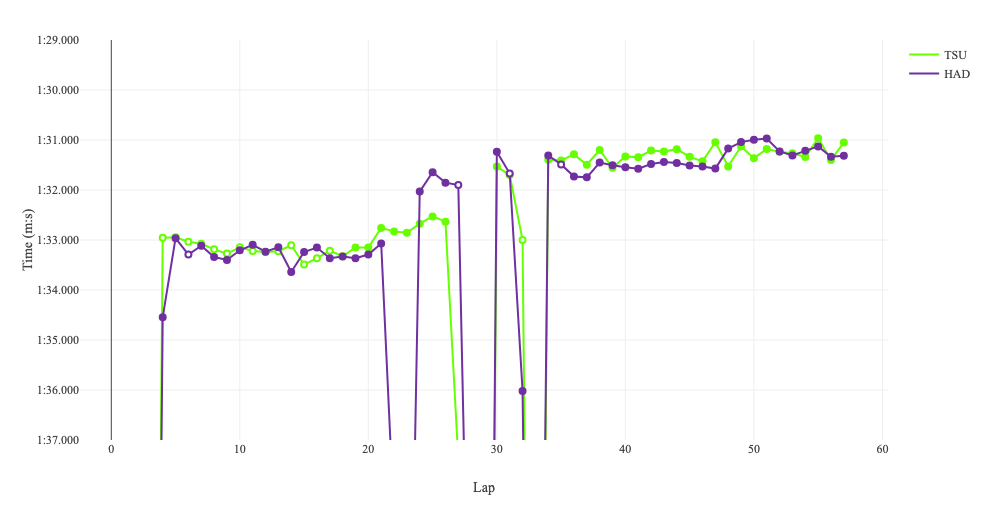

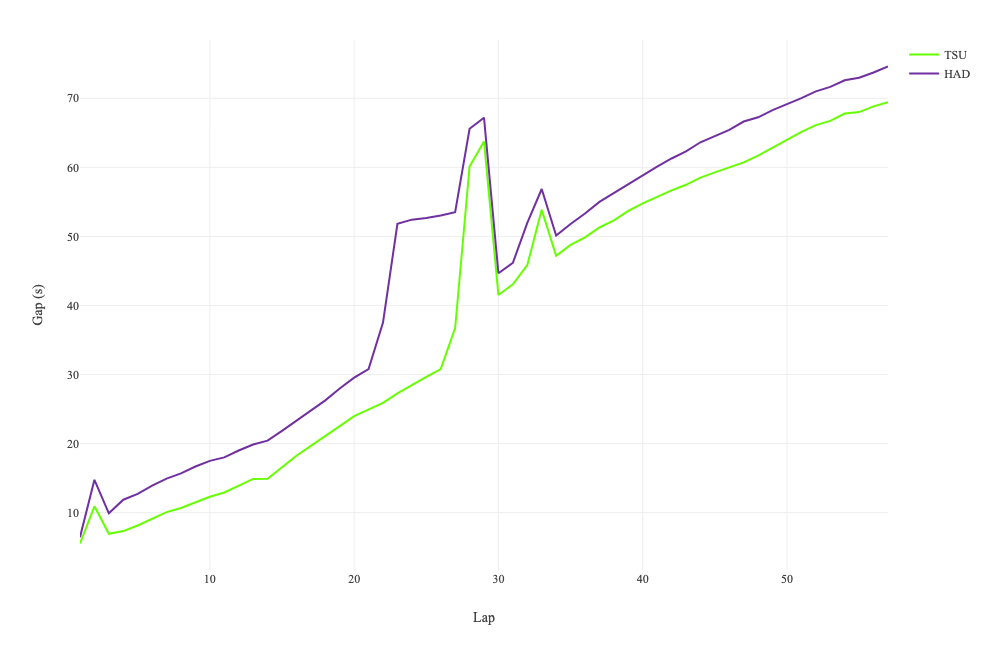

角田とハジャーのタイムレースは、今回のレースの見所の一つだった。両者のラップタイムと、ギャップグラフを図3、4に示す。

ピットレーン侵入時のミスで5秒ペナルティを受けていた角田。ポイント獲得のためにはハジャーを5秒以上引き離す必要があった。

それに対し、ハジャーは47周目までは角田よりやや遅いペースでデグラデーションを抑えていたが、48周目以降は猛然とスパート。デグラデーションはそれまでの0.07[s/lap](フューエルエフェクトを0.07[s/lap]とした場合に横ばい)から0.09[s/lap]に増えて、ペースグラフが右肩下がりになっているが、これも攻めている証であり、このグラフの形状からもその緊迫感が伝わってくる。

ギャップグラフを見ても、48周目以降は完全に平行に推移しており、”30周の予選アタック” と呼ぶに相応しい、ギリギリの攻防だった。

時にはこうしたタイムバトルも良いものだ。昔のF1ではレース中に赤旗が出た際、赤旗前と後の2レースの合算タイムをレースリザルトとしていた。特に94年の日本GPにおけるヒル対シューマッハなどは名バトルで、現代においてもこうしたタイムバトルには、それ特有の面白みがある。

4. インタラクティブグラフ

さて、記事内では、ある程度詳細に述べたつもりではあるが、かといって記事を長大にするわけもいかず、ある程度は端折って書いている。自分でもっとデータを深掘りしたいという方には、こちらのグラフを使っていただければ幸いだ。

各車のペースグラフとギャップグラフをインタラクティブな形にしており、ボタン操作で見たいドライバーだけを表示できる。ラップタイムグラフにおいて、ダーティエアのラップ(前方2秒以内に他車がいる)は各データ点を白抜き、クリアエアのラップは塗りつぶしてあるため、レース文脈も把握しやすい。右上のボタンでダウンロードやズームなども可能だ。

ぜひ、ご活用いただきたい。

Lap Times

Gap to Leader

注意点:

ラップタイムグラフにおいて、ダーティエアのラップ(前方2秒以内に他車がいる)は各データ点を白抜き、クリアエアのラップは塗りつぶした。

Takumi, ChatGPT