今回は第3戦日本GPをデータを交えながら、振り返ってみよう。

1. 歴史に残るフェルスタッペンの勝利

1.1. 鬼神の走りでポール奪取

またしても4度の王者が魅せた。

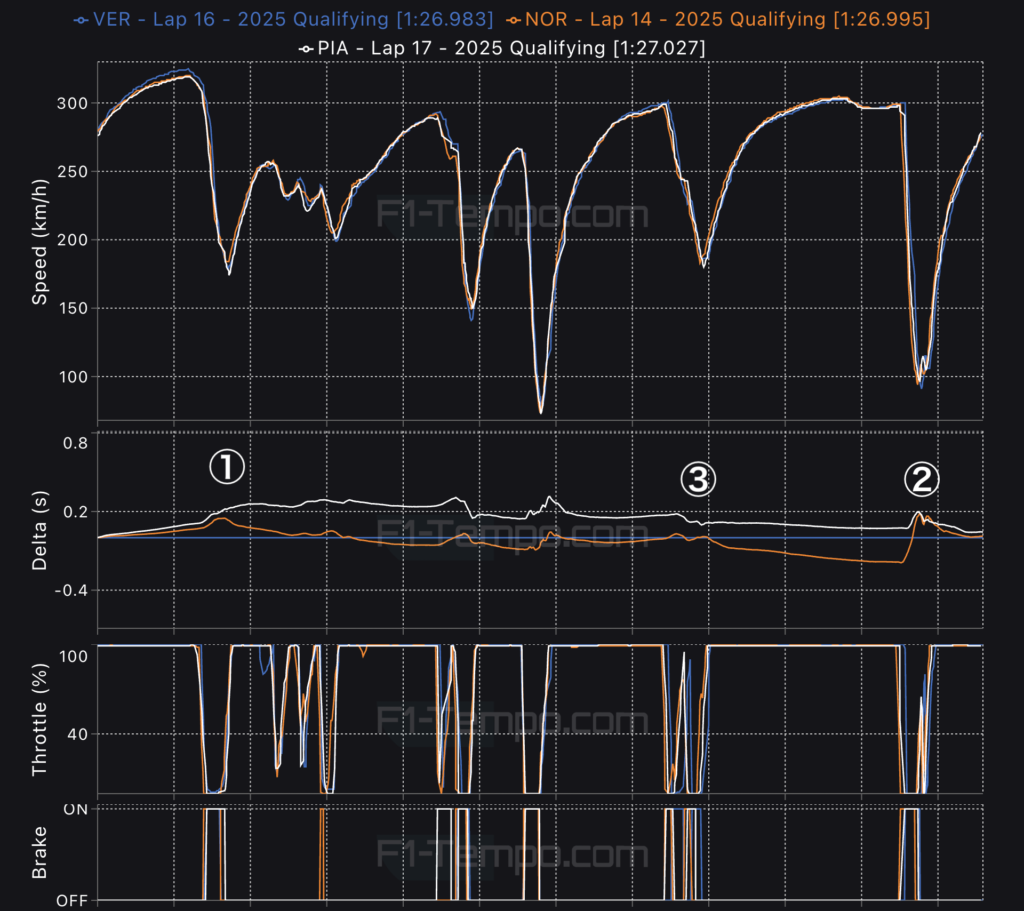

予選では、誰の目にも劣勢が明らかなマシンを駆りながら、そのピーキーな特性のピークの部分を引き出し、1周をほぼ完璧にまとめ切り、見事にポールポジションを獲得した。その際のテレメトリデータを図1に示す。

(data: F1 Tempo)

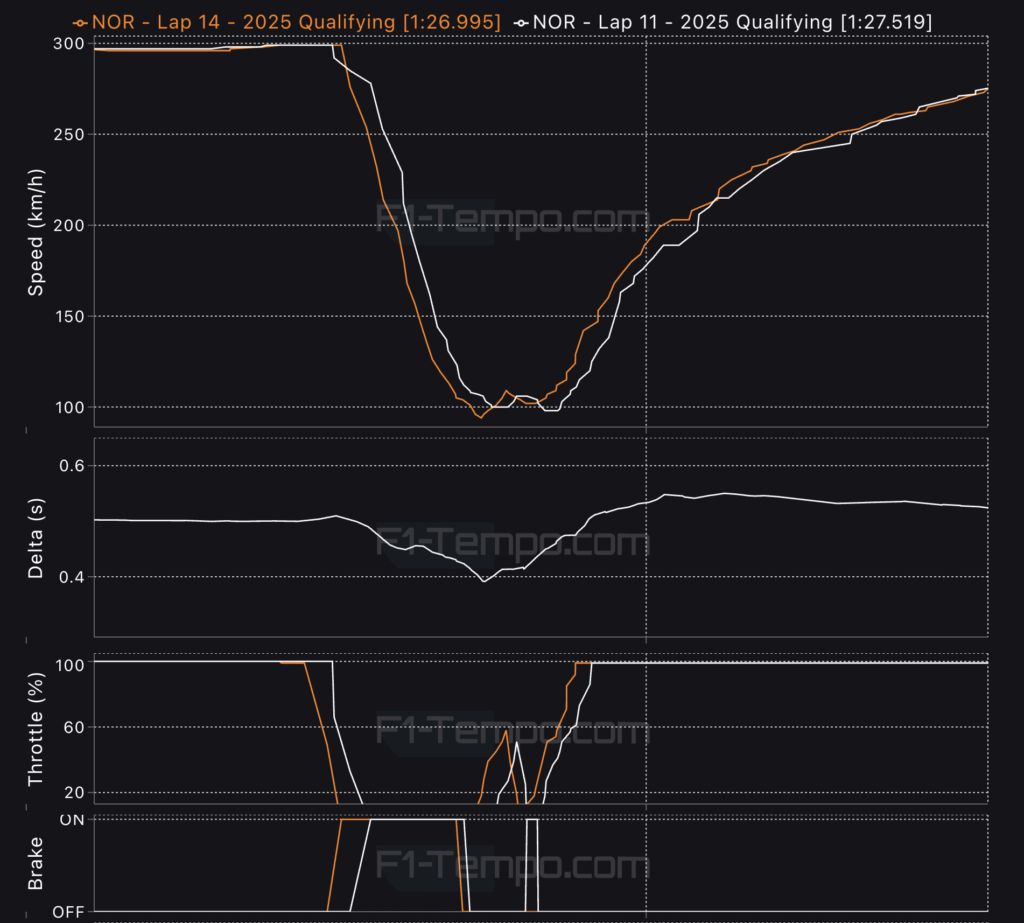

興味深いのは、ノリスもピアストリも全体的にはグラフが右肩下がり、つまりはフェルスタッペンよりも速いということだ。しかし、ピアストリはターン1,2(①の部分)でタイムをロス。そしてノリスは最後の最後でシケイン(②の部分)で大きくタイムを失った。このノリスのシケインでの走りを、自身の1回目のアタックと比較したものを、図2に示す。

1回目のアタック(白線)よりも明確に手前で減速してしまい、0.05秒ほどロスしている。これがなければポールポジションを獲得できたということだ。良いアタックができている時に、最後のコーナーまでアグレッシブに攻め切るのは、心理的に難しい。今回のノリスはその罠にハマってしまい、少し守りに入ってしまったのではないだろうか。

そんな中、劣るマシンながらも、全てのコーナーで完璧に攻めきってまとめ上げたのがフェルスタッペンだ。ちなみに、スプーンの立ち上がり(図1の③の部分)で遅れているように見えるが、実際には自身の1回目の走りは上回っており、マシンの限界は引き出していた。

1周をまとめ切るのが極めて難しい難攻不落の鈴鹿。ここでフェルスタッペンが格の違いを見せつけた格好だ。

1.2. レースも完全に支配

そんなフェルスタッペンが、レースでも主導権を握った。

マクラーレン勢としては、鈴鹿はオーバーテイクが難しく、ピット戦略でも、昨今のフィールドの接近ぶりと今回のデグラデーションの小ささ(ハードで0.04[s/lap]程度のドライバーが多かった)では、何かをやる余地がない。今回も、もし後ろのフェラーリやメルセデス勢と差があれば、フェルスタッペンより10周程度引っ張って、タイヤの差(デグラデーションを0.04[s/lap]とすると0.4秒相当)を作って、オーバーテイクのチャンスを作るという手も可能だっただろう。しかし、今の勢力図でそれをやると、抜かなければならない車が5台、6台…となってくる。 昨年のスペインGPレビューで触れたように、勢力図が接近すると、戦略面を駆使してタイヤの差を作ってオーバーテイクすることが難しくなる側面も出てくるのだ。

そんな中、フェルスタッペンは、ほぼ常にノリスが1~2秒後ろにいる状態で、ノリスにDRS圏内に入る隙すら与えず、”Faster Cars”を抑えきって優勝した。

1.3. マクラーレンは打つべき手を打ったか

とはいえ、マクラーレンはノリスを20周目に入れて、フェルスタッペンに対するアンダーカットをトライすることはできたのではないだろうか。チーム代表のステラは、ピアストリがラッセルにアンダーカットされるリスクがあったため、先にピアストリを入れたと語っているが、ピアストリがピットアウトした際には、ラッセルは5秒後方で、しかも間にはアロンソ、ガスリー、角田の3台がいた。あと1周遅らせても、ピアストリのポジションには響かなかったのではないだろうか?

ならば、ノリスを20周目に入れることは、少なくともフェルスタッペンに対する何らかの揺さぶりにはなっただろう。確かに、ウォームアップの悪いハードタイヤでの1周目は、セクター1でのタイムロスが大きく、今回はアンダーカットは強力ではなかった。それでも同じ周にピットインさせるよりかは、フェルスタッペン陣営にプレッシャーを与えられ、勝機が生まれる。実際レッドブルが今回のような3.3秒のストップだった場合、逆転できた可能性は高い。

もっとも、ピアストリをラッセルから過度に守ろうとしたことについては、昨年のハンガリーGPを思い出すと頷けるものがある。当時チームオーダーを巡るドタバタがあったのも、「万が一ピット作業で手間取ってハミルトンにアンダーカットされる可能性」を考慮して、後ろにいたノリスを先にピットに入れ、ノリスがピアストリをアンダーカットしてしまったことが発端だ。このチームには、戦略面においてピット作業ミスのリスクを評価する際にコンサバティブになりがちなキャラクターがあるのかもしれない。筆者としては、自チームのピット作業が遅れる可能性を高めに評価するならば、ライバルチームのピット作業が遅れる可能性も同様に評価するのが筋ではないだろうか?という疑問が、浮かんでしまうが、これがこのチームのカラーなのだろう。

レースそのものに話を戻そう。前述の通り、アンダーカットは強力ではなかった。だがそれなら逆に、何周か引っ張ることもできたはずだ。つまり21周目にはノリスに対して「フェルスタッペンの逆をやれ」でも良かったのだ。フェルスタッペンのアウトラップが今ひとつならば、翌周に入れれば良い。実際フェルスタッペンの前にはアルボンがおり、若干のタイムロスの可能性はあった。

あるいは、ラッセルにアンダーカットされるリスクが大きくなるまで引っ張る手もあっただろう。SCやVSCが出る一縷の望みに賭ける苦肉の策だが、何もしないよりはマシだ。SC・VSCが出なかった場合は、ピアストリがノリスをアンダーカットしてしまうが、この場合は昨年のハンガリーで行ったように順位を戻せば良い。

開幕戦のレビューでは、負けるにしても「何かする」フェルスタッペンとレッドブルのアティテュードについて言及したが、今回のマクラーレンはその反対のキャラクターが見られた。この違いが、チャンピオンシップバトルにどんなスパイスをもたらすのか、非常に興味深いところだ。

2. 著しいピアストリの躍進

3戦を終えて、特に印象深いドライバーの1人が、ピアストリだ。

昨年の段階では、予選・レースペース共にノリスから年間平均で0.2秒落ちだったピアストリ。しかし、今年は開幕から、予選で互角、レースペースでもウェットのメルボルンでコースオフするまでノリスについていき、上海でも互角のペースを見せていた。

そして今回、鈴鹿の第2スティントでは、ノリスがフェルスタッペンの1秒以内に迫れなかったのに対し、ピアストリは終盤に度々ノリスのDRS圏内に迫っていた。これは、1周古いタイヤ(0.04秒相当)にも関わらず、ピアストリの方がペースがあったことを意味する。

まだ3戦を終えた段階で、ノリスが新しいマシンに苦戦している可能性もある(シューマッハ、アロンソ、ハミルトン、フェルスタッペンも序盤戦でペース鈍ったことはある)が、ピアストリが躍進を遂げてチャンピオンクラスのスピードを身につけたとすれば、今後が非常に楽しみになる。

参考:

2024年のノリスとピアストリのペース比較

歴代ドライバーの競争力分析

3. リザルトからは分からない角田の大健闘

母国GPを前にトップチームへの移籍が決まり、期待値が高まっていた角田。予選15位、決勝12位という順位だけを見れば、やや期待外れと見る世界観もあるかもしれないが、筆者は今回の角田の激走を「大健闘」と捉えている。

そもそもオーストラリアGPの予選で、ローソンはフェルスタッペンから1.076秒差で下から2番目の18位、中国GPでも0.750秒差をつけられての20位という成績だった。またレースペースでも、ドライの中国GPで、ローソンはフェルスタッペンから1.1秒落ちのペースでしか走れなかった。

今のレッドブルはそういうマシンであり、ポテンシャルこそそれなりにあるが、ピーキー過ぎ、それを引き出すのがあまりにも難しいと考えられる。今回鬼神の走りを見せたフェルスタッペンを持ってしても、中国GPの第1スティントでは、自身の第2スティント比して0.8秒も劣っていた。

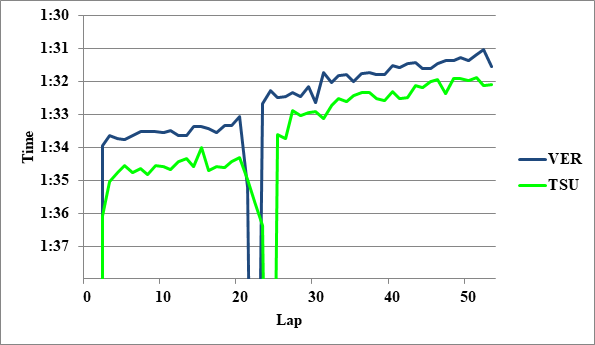

しかし今回の角田は、予選でやや失敗がありながらも、フェルスタッペンから0.498秒落ちにとどめた。そして、レースでのペースも決して悪くなかった。図3にフェルスタッペンと角田のレースペースを示す。

第2スティントの角田は、タイヤの差を換算すると、フェルスタッペンの0.8秒落ちだった。

ただし、ずっとアロンソの後方を走っており、「2秒以内で走り続けられるがDRS圏内には入れない」という状態だった。これはフェルスタッペンを前にしたノリスの状態とほぼ同じだった。不確かではあるが、最近の傾向からして、ノリスはフェルスタッペンより0.1~0.2秒速かったと思われ、それを前提とすると、角田もあと0.1~0.2秒持っていた可能性が高い。となると、フェルスタッペンとの差は0.6~0.7秒程度となる。

さらに、今回の角田はウェットコンディションも見据えてダウンフォースを多めにつけていた。これによってドライでのペースに妥協が生じたとしたら、さらに速く走れた可能性すらあることも付け加えておこう。

昨シーズンのペレスがレースペースでフェルスタッペンに0.5秒以上の差をつけられたのが5回。移籍初戦の2021年バーレーンGPでは0.7秒差だった。2019,20年のガスリーやアルボンは、年間平均で0.7~0.8秒差をつけられたことも踏まえると、シーズン途中で移籍した角田の今回の活躍ぶりが分かるだろう。

昨年のレッドブルがペレス2台だったら、今年の開幕2戦がローソン2人だったら…と考えれば、今回の角田の予選15位、決勝12位の見え方が変わってくるだろう。近年で言えば、昨シーズンのザウバーで12位は”Good”ではなく”Great”の領域だ。

もちろん、重要なのはここから一歩一歩新しいチームと車について学び、さらにフェルスタッペンに接近すること、あるいは上回ることだ。しかし、今回の角田は、ここ6年でこのシートに座った者の中で、もっともその可能性があると思わせる走りを魅せてくれた。

4. 才能の片鱗

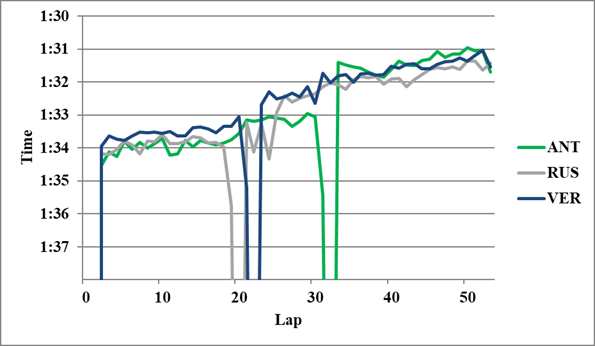

アントネッリも、今回のレースを語る上で外せないドライバーだ。図4にアントネッリ、ラッセル、フェルスタッペンのレースペースを示す。

第1スティント前半ではラッセルから2秒以上の間隔を置き、タイヤマネジメントに徹したアントネッリ。しかし前が開けると、目を見張るほどのハイペースを安定して刻み続けた。そして、タイヤを替えてラッセルの8秒後方でコースに戻ると、ファステストラップを出しながらその差を詰め、最後は真後ろまで来てしまった。

詳細は後日公開するが、タイヤやスティントの長さを考慮したレースペース分析では、今回のアントネッリのミディアムタイヤでの競争力は、ラッセルより0.2秒ほど速く、フェルスタッペンの0.1秒落ち程度だった。そして、ハードタイヤでもラッセルの0.1秒落ち、フェルスタッペンの0.2秒落ちと、かなり競争力があり、レーストータルではラッセルをやや上回っていたと言える。

デビュー3戦目で、難攻不落の鈴鹿でこれほどのパフォーマンスを見せたのは、かなり印象的だ。今後が楽しみなドライバーであることを、明確にデータで示せた今回のレースは、後に新たな歴史の最初の1ページになるのかもしれない。

Takumi