1. 分析結果

タイヤ・燃料・ダーティエアや全力で走る必要性などの諸条件を考慮に入れると、レース全体でのペースの力関係について、定量的にわかる範囲で、以下のことが言えた。

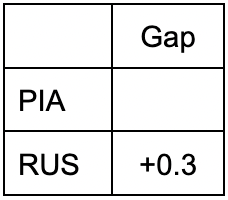

表1 ソフトタイヤでのレースペース

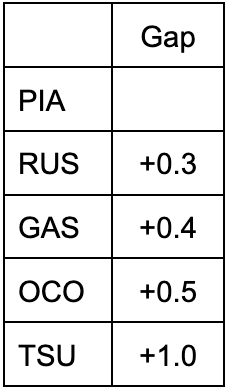

表2 ミディアムタイヤでのレースペース

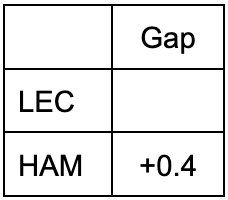

表3 ハードタイヤでのレースペース

※注意点

角田の第2スティントは、前半抑えて走り後半はダーティエアで真のペースを発揮できなかったと見る解釈もあり得るが、ひとまず”疑問符付き”で、スティントを通じてライバル勢たちと同じようなデグラデーション傾向で走ったと解釈した。

分析結果を振り返って

ダーティエアの影響が大きく、定量的な分析が可能だったのは、上記数台にとどまった。今季は、勢力図が接近する中で戦略の幅を持たせにくく、更に乱気流の影響が大きいため、クリアエアでの定量的なペース比較が難しくなる見通しだ。

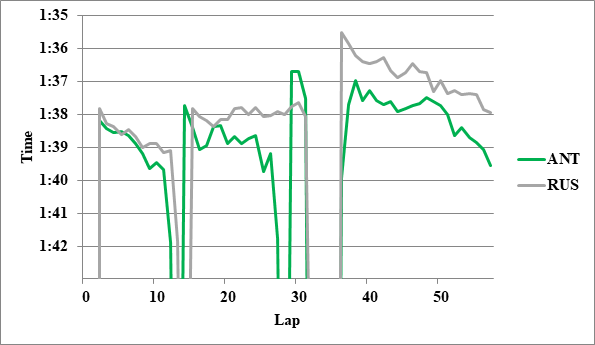

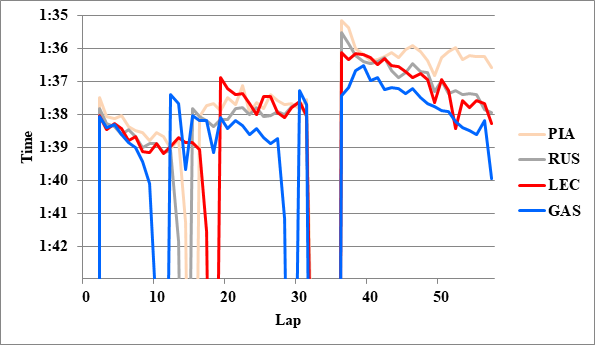

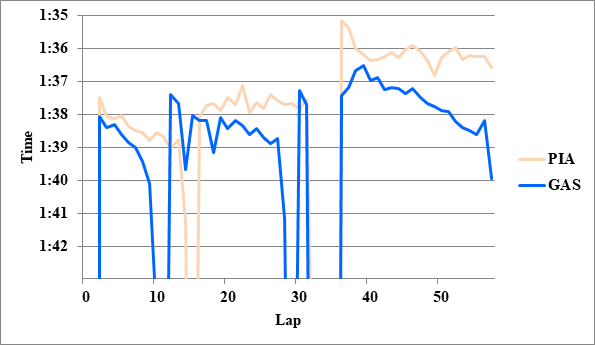

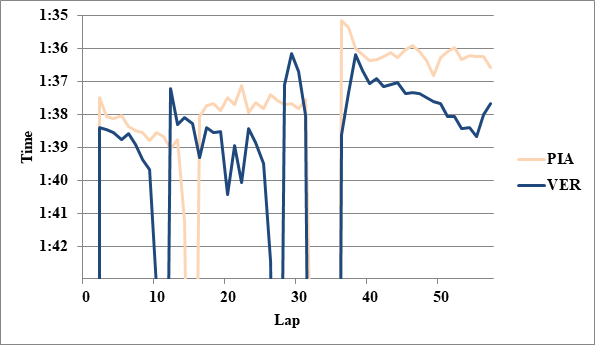

その中で、やはりピアストリがラッセルに対して明確なペースアドバンテージを握ったのが印象的だ。一方で、昨年まで”中団”とされてきたチームが上位に接近してきている傾向も、前戦鈴鹿から継続して見られた。

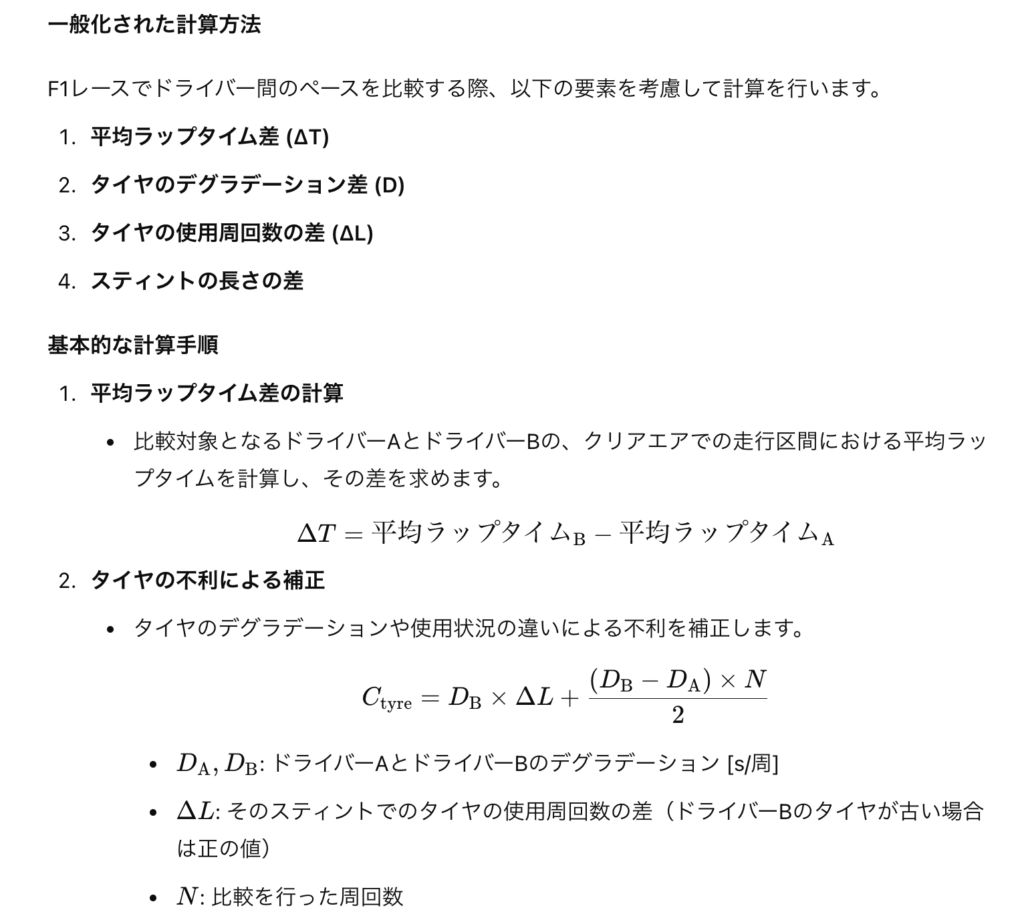

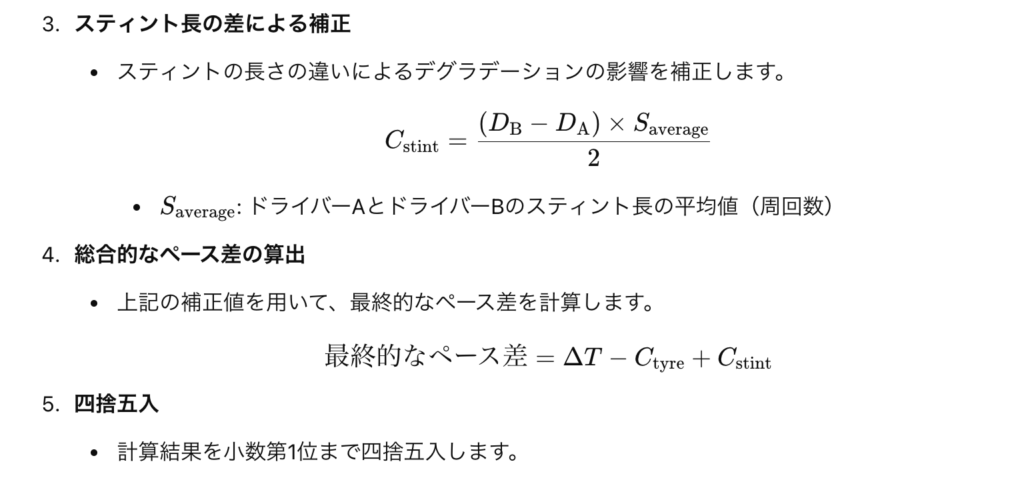

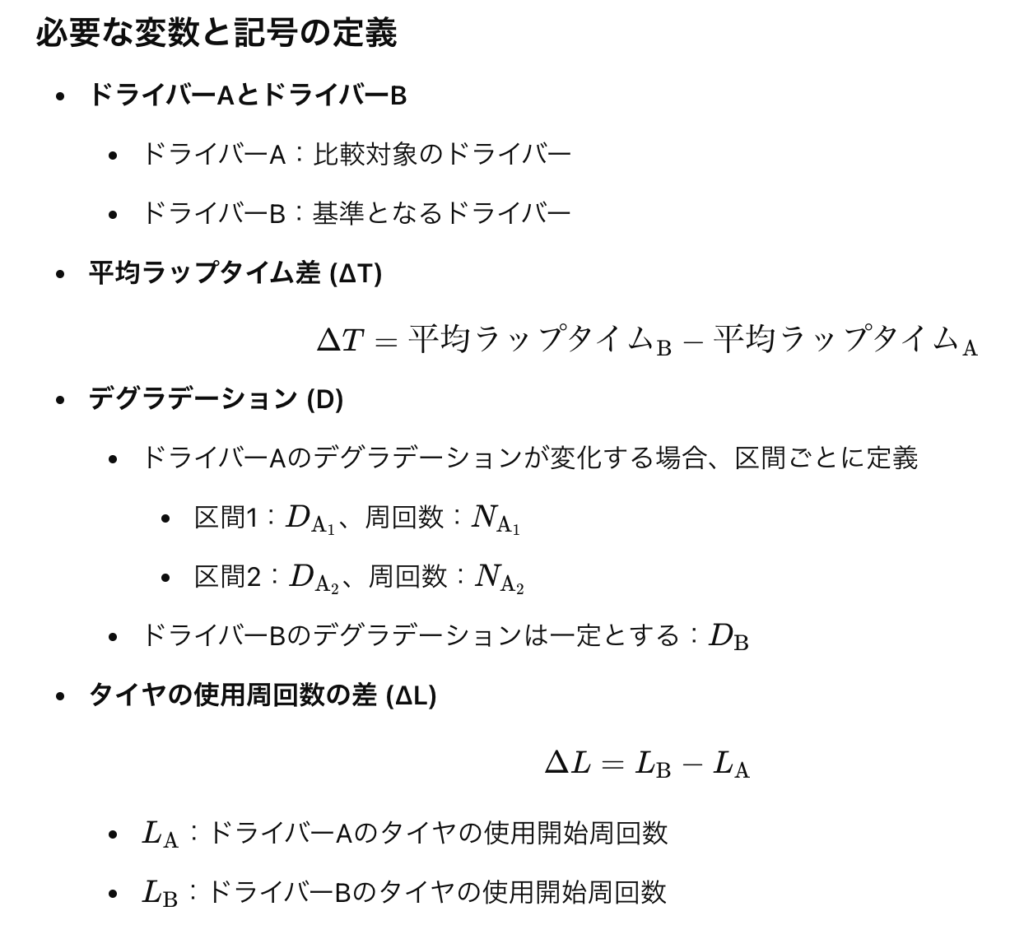

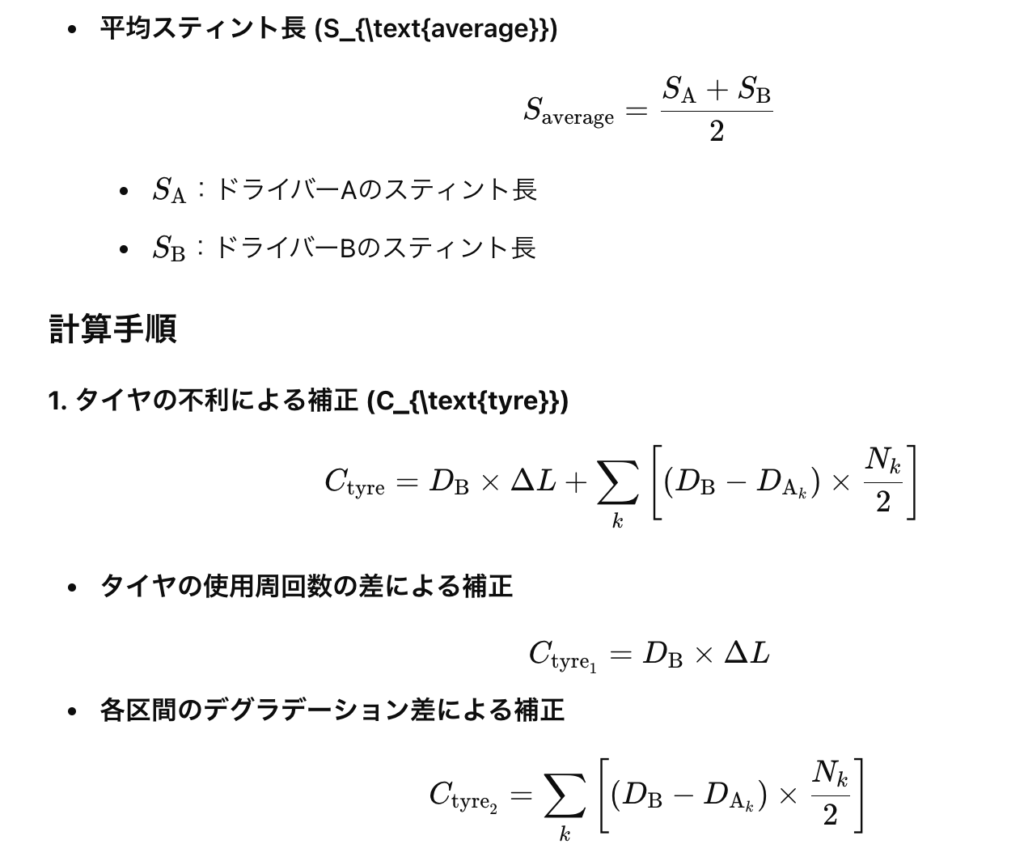

2. 分析方法について

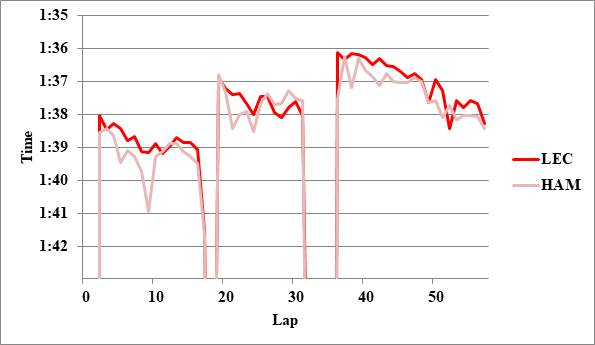

フューエルエフェクトは0.06[s/lap]とし、グラフの傾きからデグラデーション値を算出。タイヤの履歴からイコールコンディションでのレースペースを導出した。スティントの長さも考慮し、同じスティントの長さを走った場合のペースを算出している。計算方法は以下の通りである。

・両ドライバーのデグラデーションが一定の場合

・デグラデーションが途中で変化する場合

また、クリア・ダーティエアやスティントの長さ、プッシュするインセンティブなどのレース文脈も考慮している。定量的に導出できないドライバーについては結論を出さず、信頼できる数字のみを公開する方針としている。

また、スティント前半でダーティエアでも、途中からクリアエアになっており、かつ前半のダーティエア内でもタイヤを労われていて極端なペースダウンでもない場合、スティント全体をクリアエアのように扱ってよいと考え、当サイトではその状態をオープンエンドクリアエア(OEC)と定義している。

また、分析対象はドライコンディションのみに限定している。

今回は予選で使用したソフトと新品ソフトの差、スクラブ済みと新品のミディアム・ハードの差は無視することとした。

3. 分析内容

今回は具体的な分析内容は割愛する。最新の分析方法による計算例は、昨年のカタールGP以降のレースペース分析をご参照いただきたい。

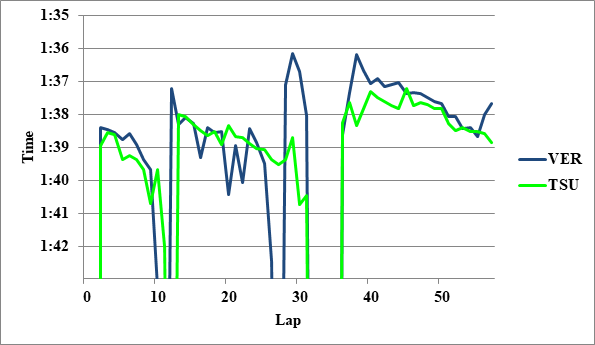

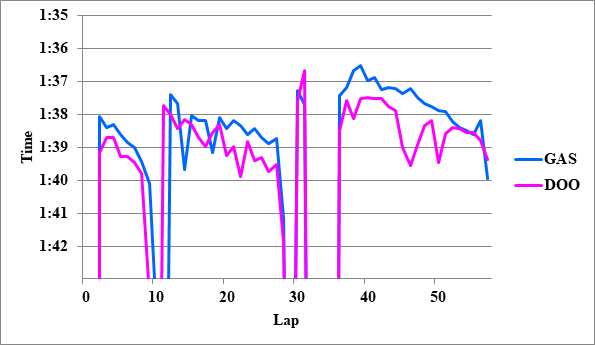

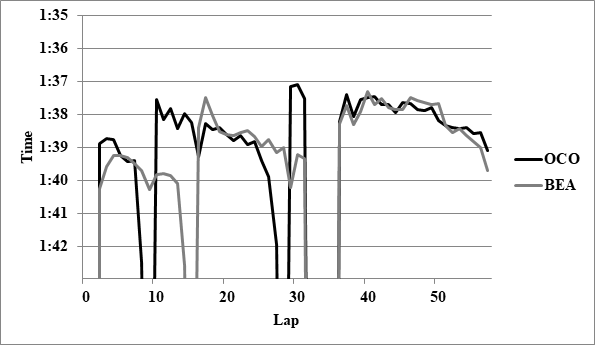

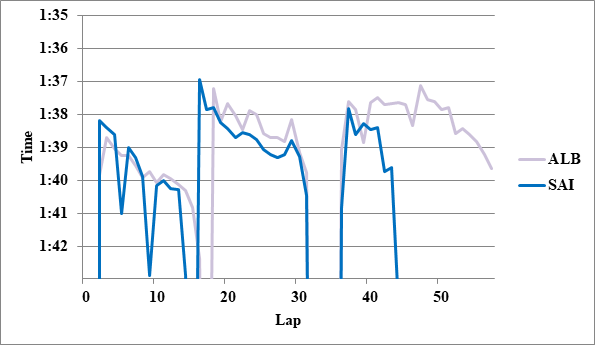

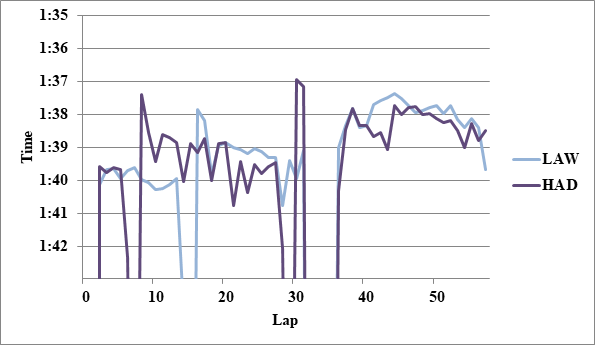

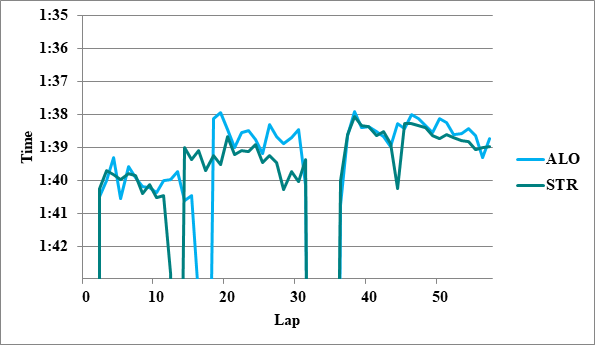

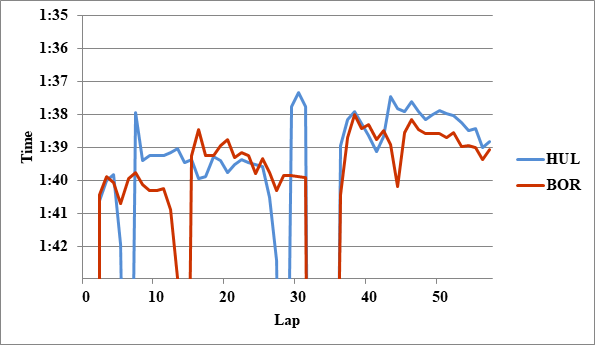

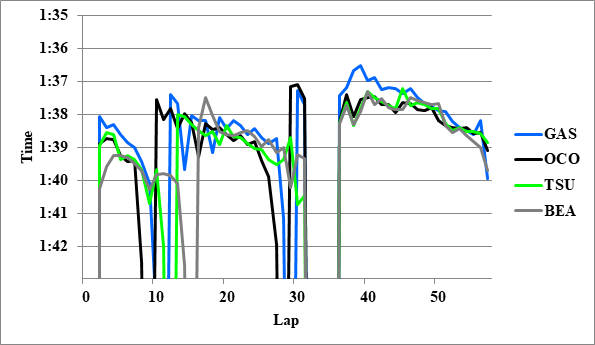

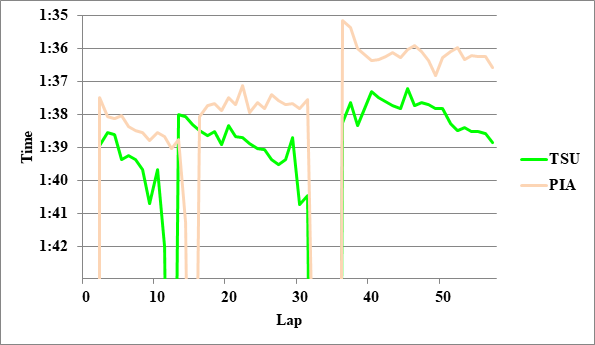

4. 付録

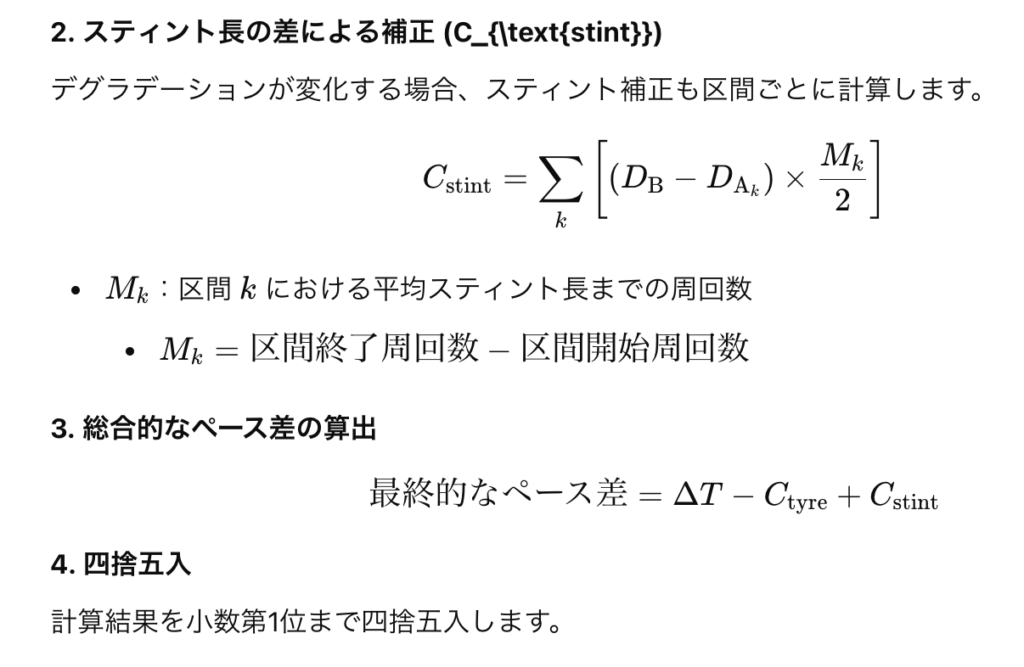

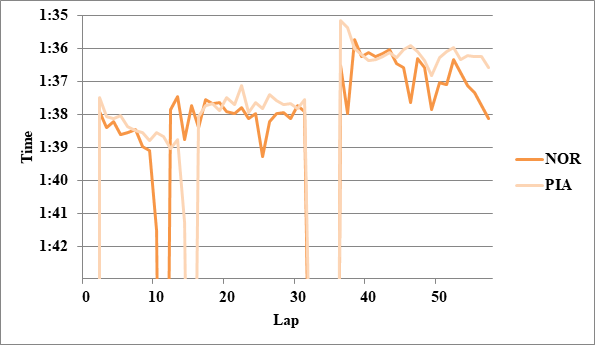

全チームのレースペースグラフ、および今回分析に使用したグラフを掲載する。

Writer: Takumi