今回は、サウジアラビアGPをデータを交えながら振り返ってみよう。

1. 勝負強さのピアストリ

1.1. スタートの攻防

予選ではフェルスタッペンが鬼神の走りでポールを奪取。しかし、レースでは、ピアストリが2番グリッドから抜群のスタートを決め、ターン1を制した。ここ最近、スタート改善に力を入れて取り組んでいたようで、それが功を奏したようだ。

そして、ここでのフェルスタッペンとのバトルは非常に見ごたえがあった。

まず、ドライビング・スタンダード・ガイドラインでは、アウト側のドライバーはエイペックスまでに、自身のマシンの車軸をイン側のドライバーの車軸に並べていなければ、スペースを残してもらう権利を獲得できない。そして、フェルスタッペンは、このような状況で、ブレーキを遅らせ “エイペックスを前で通過” しようとするドライバーだ。

ピアストリが少し早めのブレーキングを行なえば、フェルスタッペンは前に出た状態でターン1のエイペックスに到達し、ピアストリにはフェルスタッペンにラインを残す義務が発生する。その場合、ピアストリがラインを残さなければペナルティが科され、もしラインを残せばフェルスタッペンがターン2でインを奪って抜いていくことになっただろう。これがフェルスタッペンの狙いだったと思われる。

だからこそピアストリも、ブレーキを遅らせて、ターン1のエイペックスを取りに行った。

この攻防の結果、両者は完全に並んだ状態でエイペックスに到達した。これは上記のガイドラインに照らし合わせれば、ピアストリがフェルスタッペンにスペースを残さなければならない状況だ。

よって、ドライビング・スタンダード・ガイドラインの文言に杓子定規に照らし合わせれば、ピアストリには押し出しのペナルティ、フェルスタッペンにはコース外からのオーバーテイクでペナルティ、すなわち両者ペナルティか、両者お咎めなしが妥当に思える。

しかし、常識的に考えれば、コーナーを曲がりきれないスピードで突っ込んでいった結果として、エイペックスで並ぶことに成功し、それを元に両成敗を主張して、コース外走行で得たポジションを正当化するというのは、奇妙だ。

昨年のアメリカGPでは、こうした常識に基づく判断よりも、厳密に言語情報としてのドライビング・スタンダード・ガイドラインの文言を重視し、止まりきれないスピードでインをついたフェルスタッペンはお咎めなし、コース外走行で順位を上げたノリスにペナルティという結果になった。本来はあの場面も両者ペナルティ、または両者お咎めなしが妥当だったのではないだろうか。この時と比べれば、言語によってがんじがらめにされることのない常識に基づいた判断ができているのではないだろうか。

総括すると、フェルスタッペンはルールの文言を徹底的に利用し、トップを死守するための最善のドライビングを行なった。そしてピアストリも、そんなフェルスタッペンのキャラクターをよく把握し、絶対にエイペックスで前を譲らず且つコーナーを回りきるギリギリの走りを見せた。裁定に対しては様々な解釈があるだろうが、両者とも心技体の限りを尽くしたバトルだったと言えるだろう。

1.2. 勝負所を抑えたピアストリ

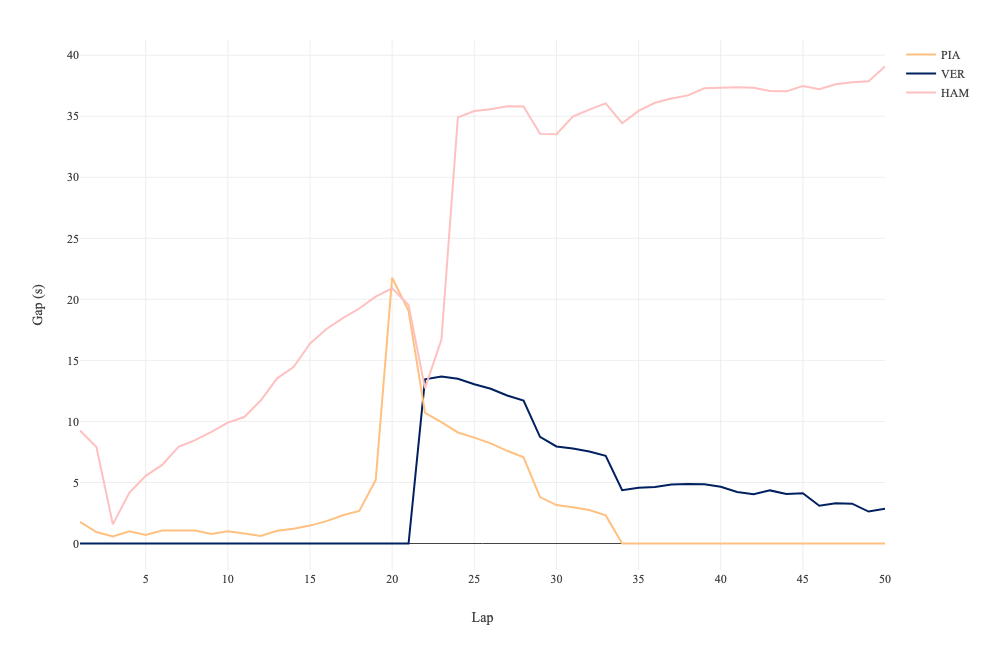

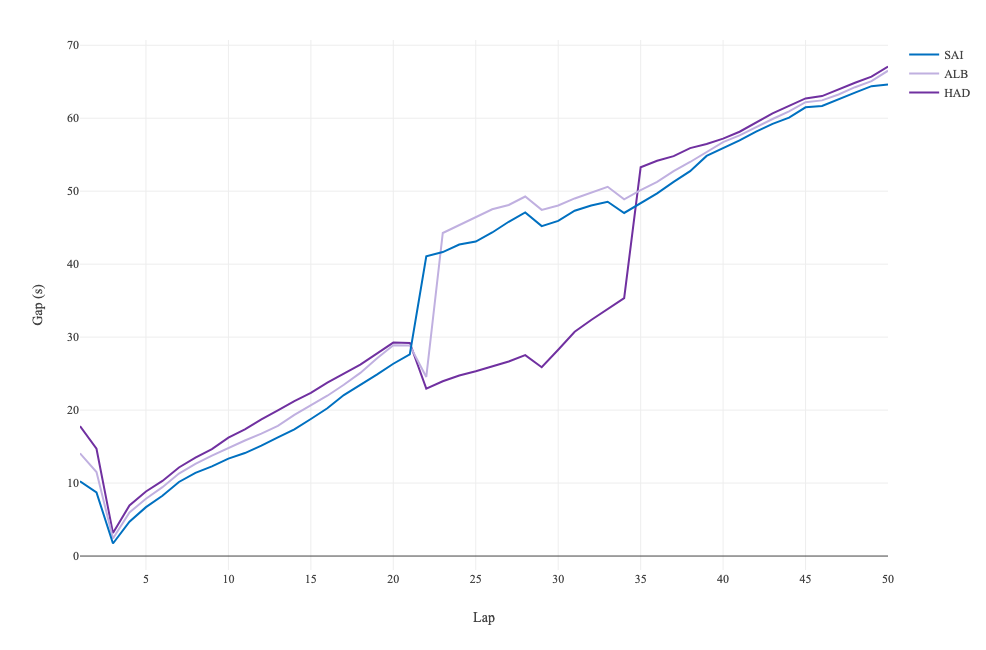

図1に、ピアストリ、フェルスタッペン、ハミルトンのギャップグラフを示す。

ピアストリは序盤はフェルスタッペンに接近して走っており、ダーティエアの影響下スティント後半にはややタレが見られた。

そして、フェルスタッペンとの差が3秒になったところでピットに入った。これはフェルスタッペンが5秒ペナルティを抱えていることを考慮すると、実質フェルスタッペンの2秒前にいる状況であり、アンダーカットされる恐れが出てきたタイミングだ。

しかし、コースに戻ると、ペースの遅いハミルトンの後ろという難しい状況であり、グラフからも明らかなように、数周ハミルトンに手こずってしまうと、あっという間にフェルスタッペンとの差が25秒(ピットロス20秒+ペナルティ5秒)以上に開いてしまう恐れがあった。だからこそ、ピアストリはハミルトンをロスなく抜く必要があり、21周目にターン22でアウト側から並びかけ、ターン23でインから抜き去るという豪快な技を見せた。

そこからはフェルスタッペンとの差をほぼキープし、チェッカーまで車を運び、完璧なレースでポイントリーダーに躍り出た。また、詳細は後日公開する『レースペース分析』をご覧いただきたいが、レース全体を通じてピアストリのペースはノリスより0.2秒ほど速かったと考えられ、チームメイト比較という観点でも、優位に立っていた。

ノリスとの差は10ポイント、フェルスタッペンとは12ポイント差と、まだまだ接戦ではあるが、マクラーレンのマシンの競争力と、ノリスが車と格闘していることを踏まえると、現状では、今季タイトルの最有力候補と言えるだろう。

2. 結果をマキシマイズしたフェラーリ

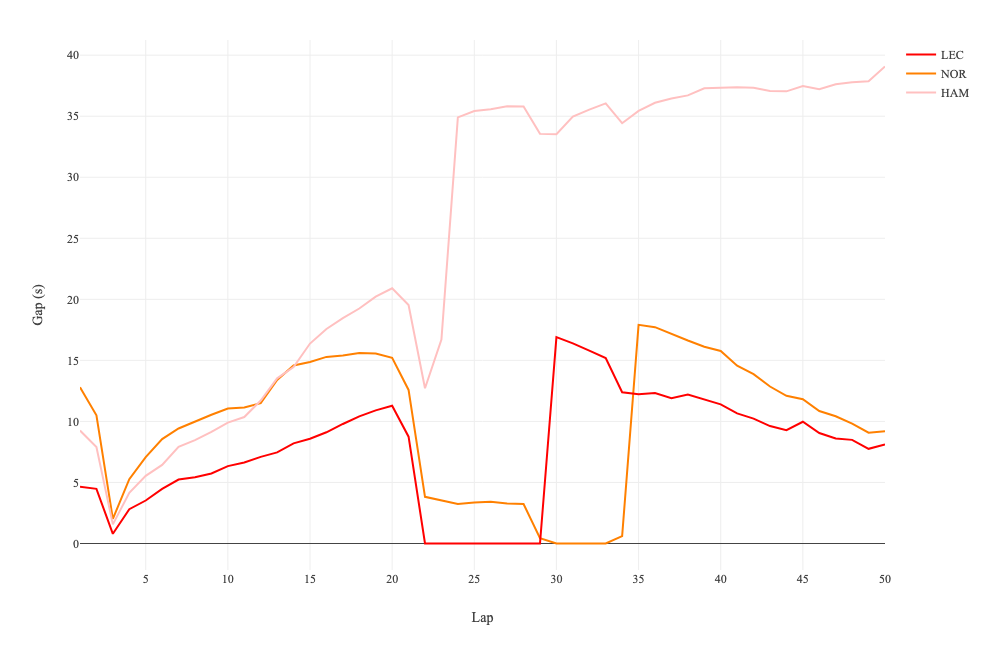

今回戦略面で印象的だったのはフェラーリだ。図2にルクレール、ノリス、ハミルトンのレースペースを示す。

まず、ノリスは11周目以降、ハミルトンとのバトルで相当のタイムを失っている。ハミルトンは多少トリッキーな動きをしてでもノリスに抵抗しており、データを確認しても、13周目の最終コーナーでは明らかに早くブレーキを踏んで、ノリスを前に行かせて、ホームストレートでのDRSを獲得しようとしていた。

通常は戦略の異なるマクラーレンにここまで抵抗はしないものだ。しかし、ルクレールとノリスがレースになるであろうことは明白だったため、ルクレールのためにチームプレイとしてノリスに対して出来るだけ抵抗するという方針だったと思われる。

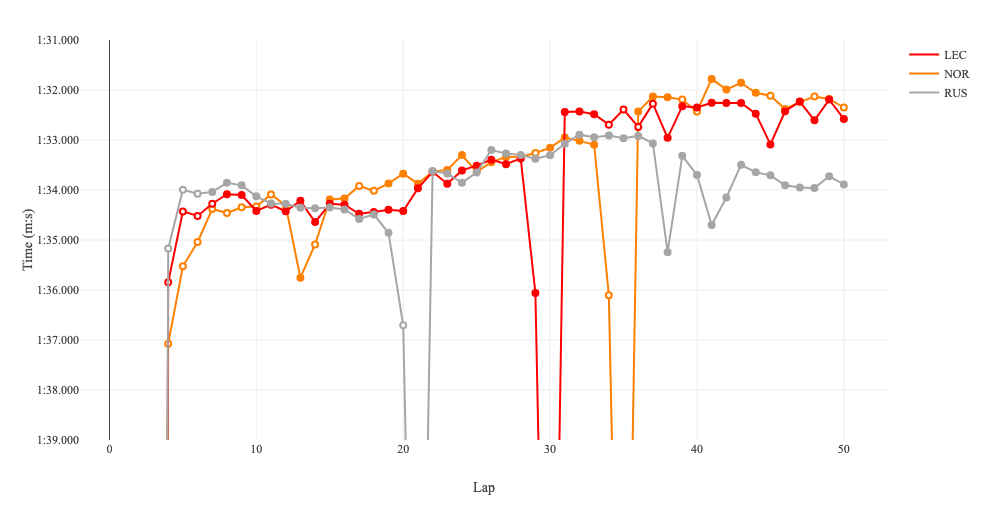

そしてルクレール自身の走りも素晴らしかった。図3にルクレール、ノリス、ラッセルのペースグラフを示す。

ルクレールは、第1スティント前半を、ラッセルの後ろで2.5秒前後の間隔をキープしつつ、タイヤを徹底的にセーブしていた。そして、前が開けると、一気にスパートし。ここでは新品ハードタイヤのラッセル互角のペースを見せてつつ、29周目まで引っ張ることに成功した。ハジャーやアントネッリまでは距離があったため、いくらでも引っ張ることができる状態なのは明らかだったが、フェラーリチームはきちんと最適解を選ぶことができた。

そして第2スティントでは、9周分新しいタイヤ(デグラデーションを0.08[s/lap]とすると約0.7秒相当)を活かしてラッセルをオーバーテイク。そして終盤は、5周分新しいミディアムタイヤで0.4秒ペースの速いノリスの猛攻を凌ぎ切った。

ピアストリと比べると、絶対的なペースは0.4秒ほど差があり、トップで戦うにはまだまだマシンの改良が必要だが、現状のパッケージから結果をマキシマイズしたナイスレースだったと言えるだろう。

3. チームプレーで守り切ったウィリアムズ

今回印象的だったのはウィリアムズだ。

現代のF1ではDRSがなければオーバーテイクは極めて困難だ。そして勿論、これは両者がDRSを使っている状況でも同じことで、今回のウィリアムズ勢はそれをうまく利用した。

まず、サインツは39周目にペースダウンし、後方にいたアルボンを1秒以内に入れ、以降はアルボンにDRSを与えて続けた。 これは、ハジャーから2台揃って順位を守り切るための戦略だ。ハジャーは12周分新しいミディアムタイヤで、ウィリアムズ勢より0.7秒ほど速く、このチームプレーが無ければ、2台とも抜かれていた可能性が高い。

サインツは、2023年のシンガポールGPでも、2番手のノリスにDRSを使わせ、ラッセルから順位を守り切った。今回も全く同じ戦略を成功させ、見事なチームプレイを披露した。これにより、揃ってハジャーから順位を守り切り、貴重な8-9位フィニッシュを成し遂げた。

4. インタラクティブグラフ

さて、記事内では、ある程度詳細に述べたつもりではあるが、かといって記事を長大にするわけも行いかず、ある程度は端折って書いている。自分でもっとデータを深掘りしたいという方には、こちらのグラフを使っていただければ幸いだ。

各車のペースグラフとギャップグラフをインタラクティブな形にしており、ボタン操作で見たいドライバーだけを表示できる。ラップタイムグラフにおいて、ダーティエアのラップ(前方2秒以内に他車がいる)は各データ点を白抜き、クリアエアのラップは塗りつぶしてあるため、レース文脈も把握しやすい。右上のボタンでダウンロードやズームなども可能だ。

ぜひ、ご活用いただきたい。

Lap Times

Gap to Leader

Takumi