1. 分析結果

タイヤ・燃料・ダーティエアや全力で走る必要性などの諸条件を考慮に入れると、レース全体でのペースの力関係について以下のことが言えた。

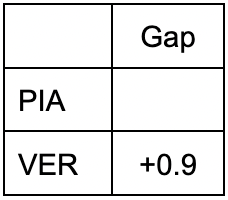

表1 ミディアムタイヤでのレースペース

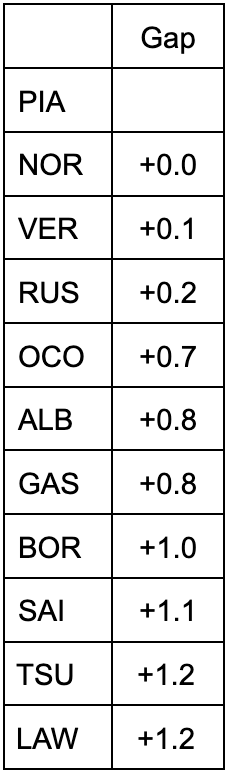

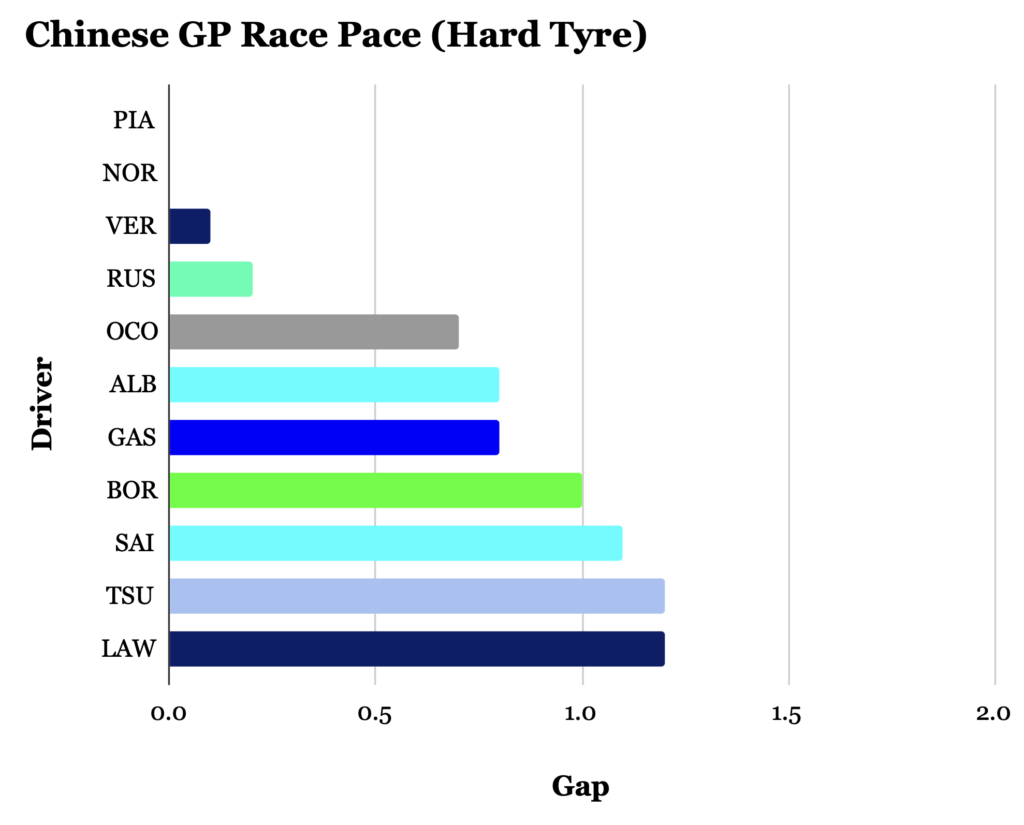

表2 ハードタイヤでのレースペース

今回はこれらを総合するのは不適切と考えられ、そういった操作は行わない。

※注意点

ヒュルケンベルグとアントネッリは車にダメージがあったため、分析対象から外した。

分析結果を振り返って

マクラーレンが最速のペースを示したが、ラッセルはレースを通じてそこそこのペースがあり、ハードタイヤではフェルスタッペンもかなり接近した。

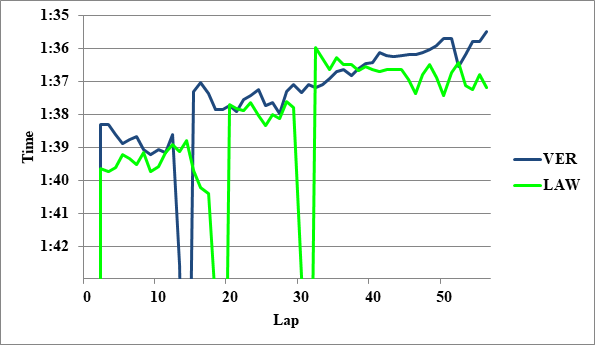

興味深いのはフェルスタッペンがミディアムタイヤでは全く競争力がなかったことだ。対ピアストリを基準に考えれば、第1スティントでは第2スティントと比べて0.8秒も競争力を失っている。扱いづらいマシンに苦戦しているのはローソンだけではないことが、ここからも読み解ける。

ちなみに、失格となったフェラーリ勢のペースを参考までに記しておくと、ルクレールがピアストリの0.4秒落ち、ハミルトンが0.6秒落ちだった。

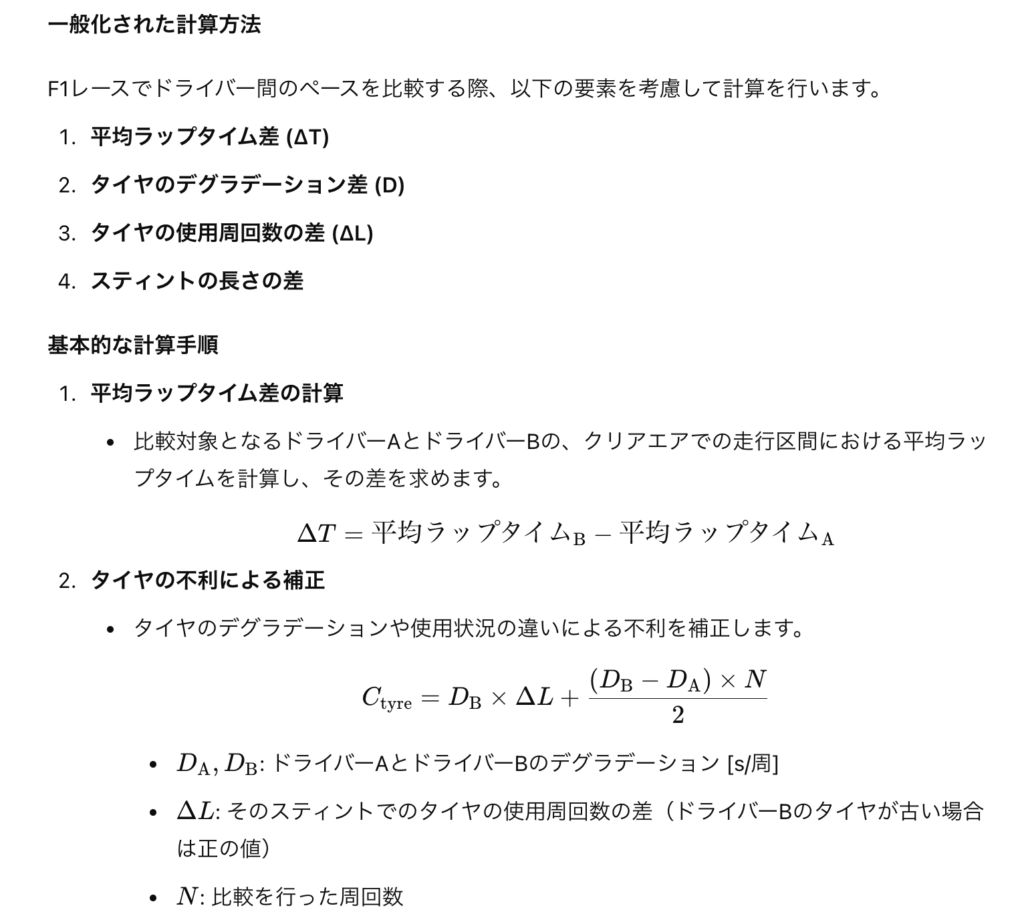

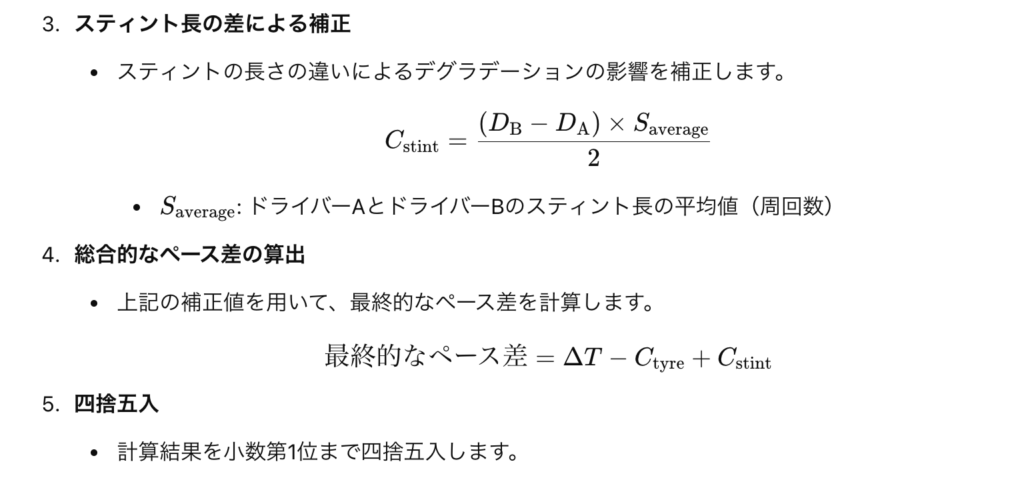

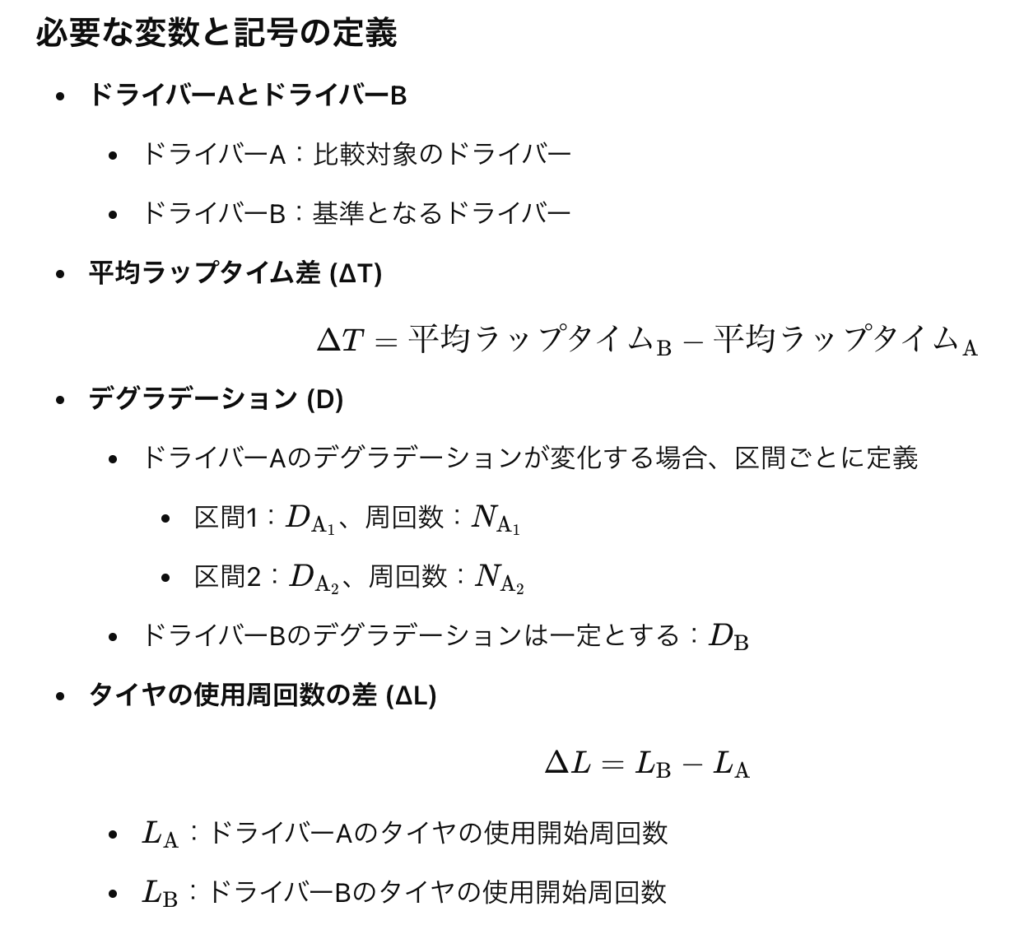

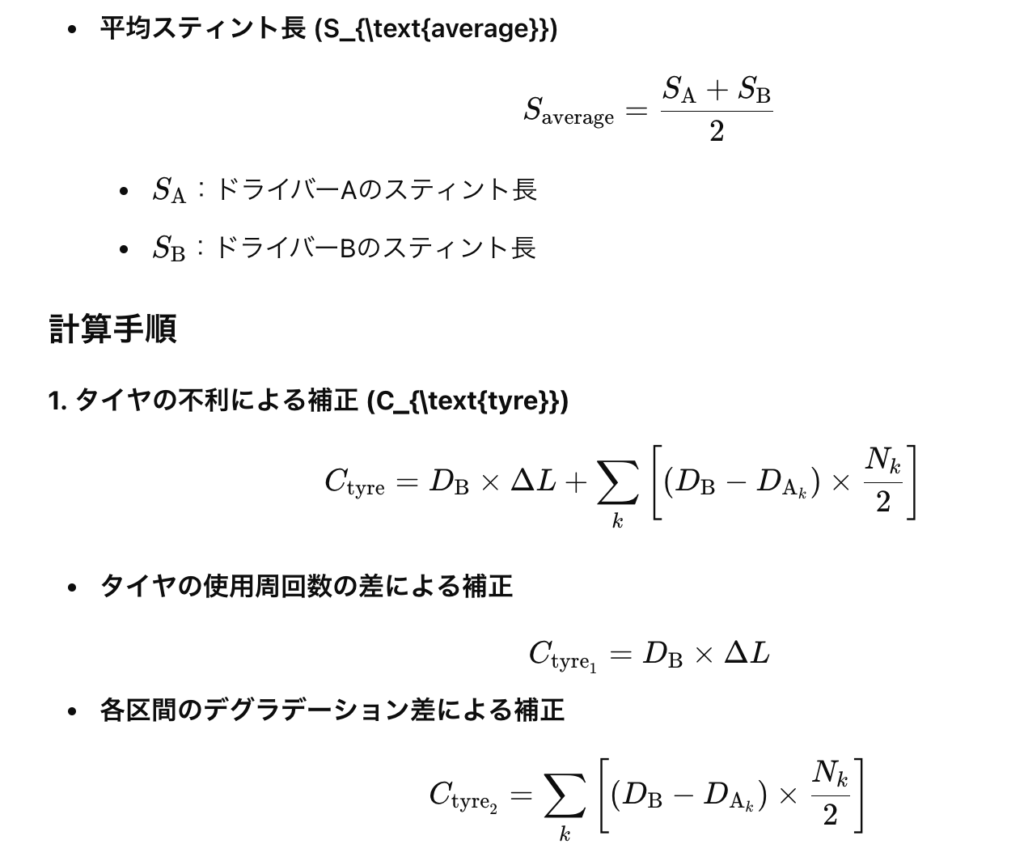

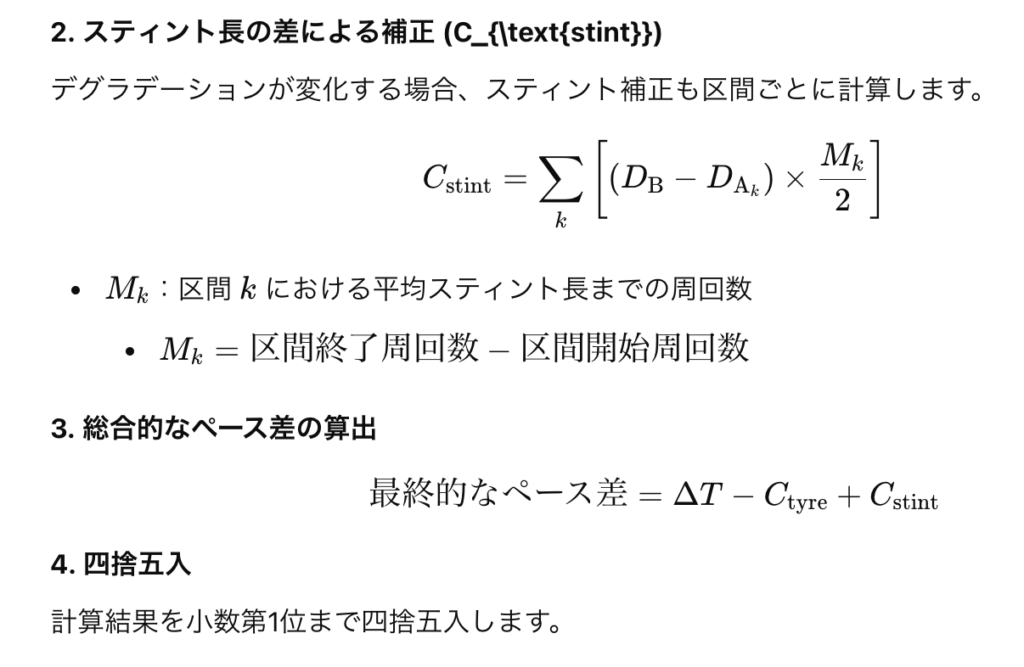

2. 分析方法について

フューエルエフェクトは0.07[s/lap]とし、グラフの傾きからデグラデーション値を算出。タイヤの履歴からイコールコンディションでのレースペースを導出した。スティントの長さも考慮し、同じスティントの長さを走った場合のペースを算出している。計算方法は以下の通りである。

・両ドライバーのデグラデーションが一定の場合

・デグラデーションが途中で変化する場合

また、クリア・ダーティエアやスティントの長さ、プッシュするインセンティブなどのレース文脈も考慮している。定量的に導出できないドライバーについては結論を出さず、信頼できる数字のみを公開する方針としている。

また、スティント前半でダーティエアでも、途中からクリアエアになっており、かつ前半のダーティエア内でもタイヤを労われていて極端なペースダウンでもない場合、スティント全体をクリアエアのように扱ってよいと考え、当サイトではその状態をオープンエンドクリアエア(OEC)と定義している。

また、分析対象はドライコンディションのみに限定している。

今回は予選で使用したソフトと新品ソフトの差、スクラブ済みと新品のミディアム・ハードの差は無視することとした。

3. 分析内容

下記に分析内容の一部を例として記す。

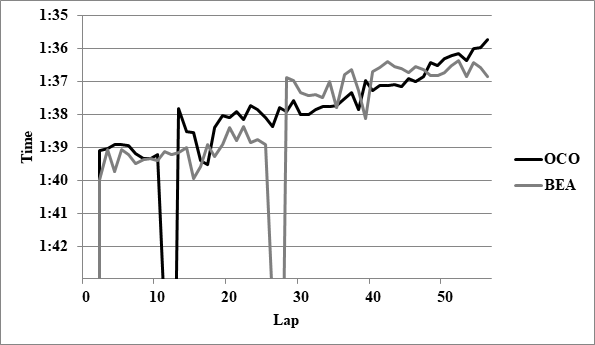

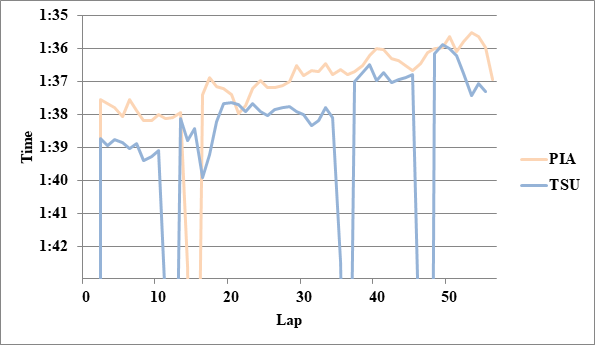

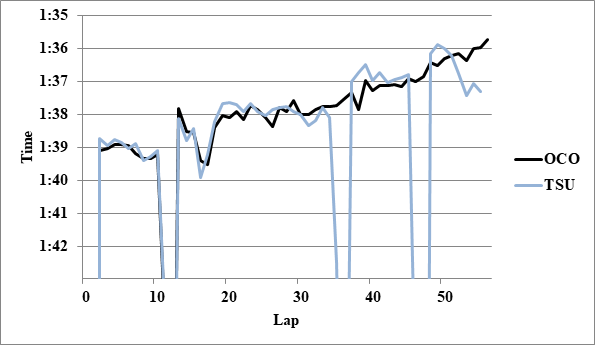

例: 第2スティントのピアストリとオコン

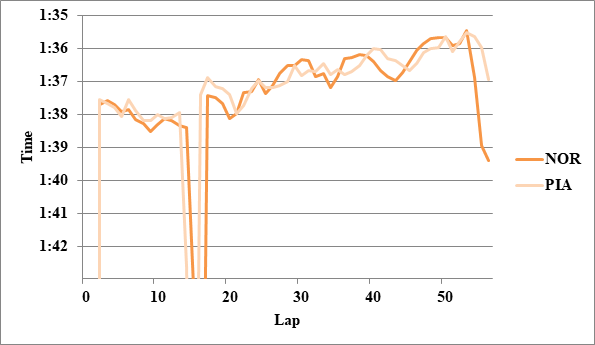

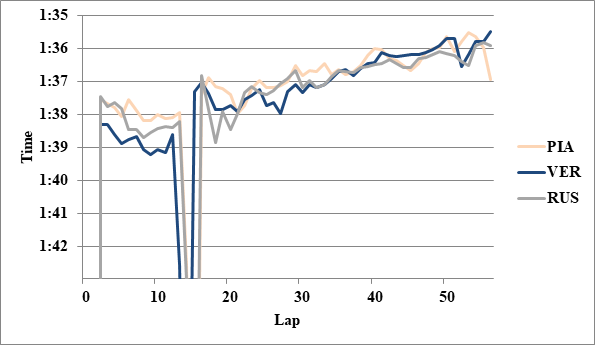

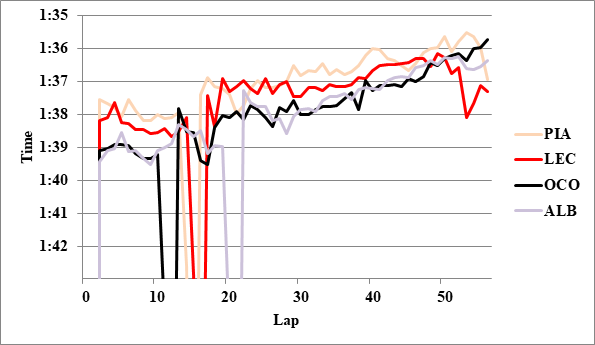

まず、両者のレースペースグラフを示す。

ピアストリが14周目、オコンが11周目にピットインしている。また、ピアストリのデグラデーションは0.02[s/lap]、オコンは0.00[s/lap]と読める。

その上でL19~54の平均を取ると、ピアストリが0.78秒速い。(ΔT=0.78)

これは実質的に15周目から54周目までのペースを比較しているため、比較周回数Nは40となる。

よってオコンのスティントを通してのタイヤの不利C_tyreは、

C_tyre=0.00*3+(0.00-0.02)*40/2=0.40

そして、最終的な比較結果は「両者のスティント長の平均の長さのスティントを走った場合のペース差」で出すため、今回はそれは43.5周のスティントだ。その際にピアストリが不利になる分C_stintを補正すると、

C_stint=(0.00-0.02)*43.5/2=-0.435

よって、同じタイヤと燃料の状態で43.5周を走った場合のピアストリのオコンに対する平均のペースアドバンテージは、

(最終的なペース差)=ΔT-C_tyre+C_stint=0.745

となり、四捨五入して「ピアストリはオコンより0.7秒速かった」という結論を得る。

・各比較結果を総合

同様にして以下の知見を得た。

「(第何スティントか):(速かった方のドライバー)>(もう一方のドライバー) タイム差」

の形式で示す。

- 1:PIA>VER 0.9

- 2:VER>PIA 0.1

- 2:PIA=NOR

- 2:PIA>RUS 0.2

- 2:PIA>OCO 0.2

- 2:PIA>ALB 0.8

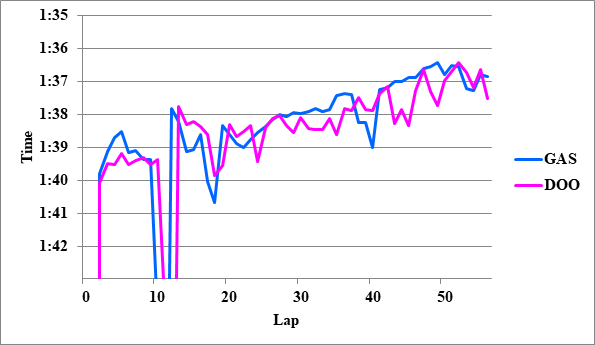

- 2:PIA>GAS 0.8

- 2:PIA>TSU 1.2

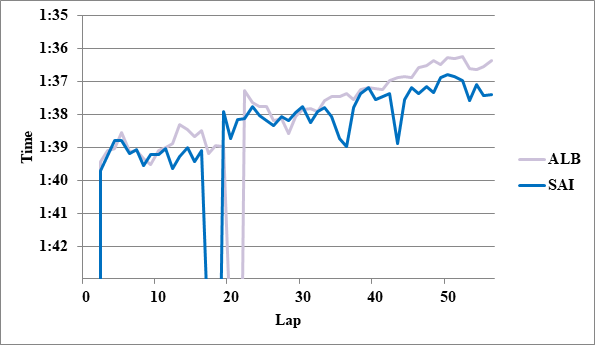

- 2:ALB>SAI 0.3

- 2:ALB>3:LAW 0.4

- 2:ALB>BOR 0.2

これらを総合し、1項で先に示した分析結果を得た。

4. 付録

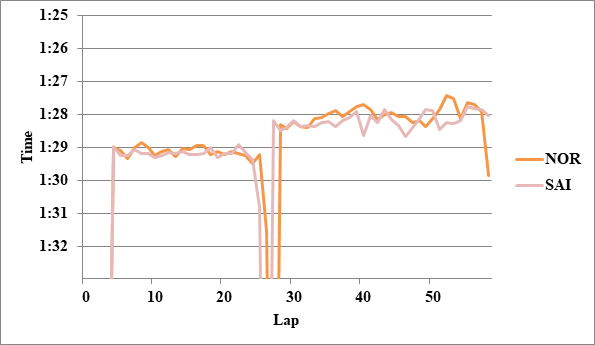

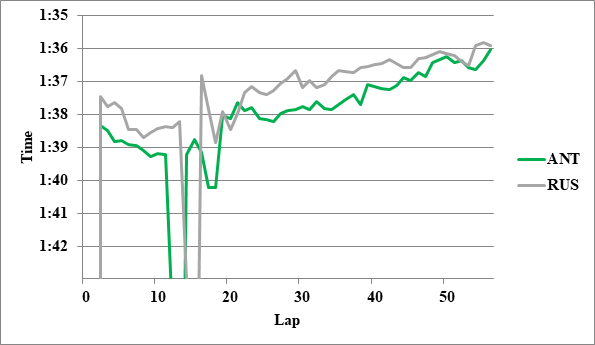

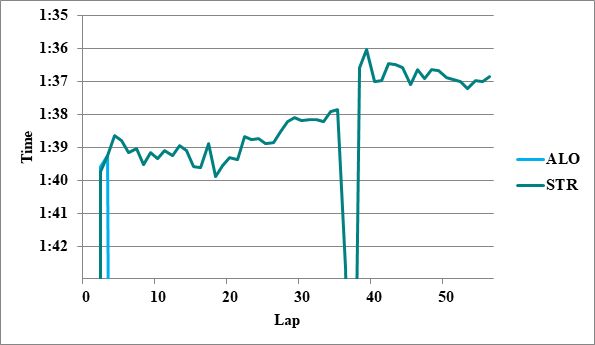

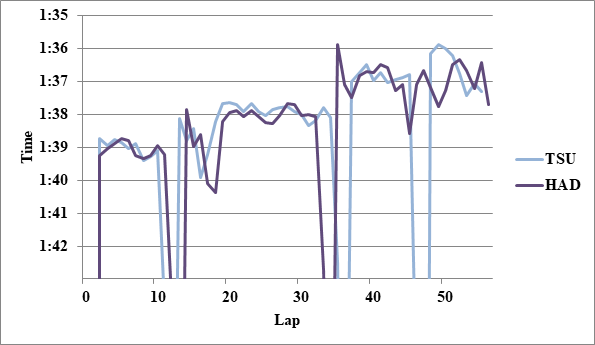

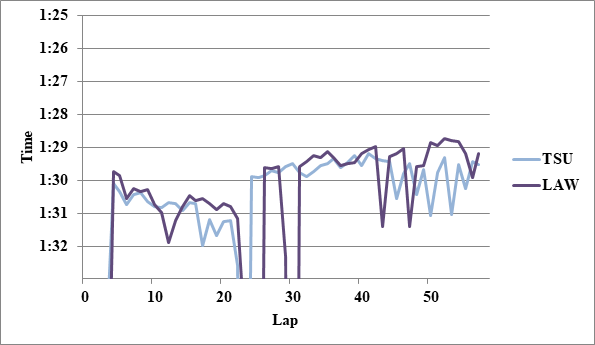

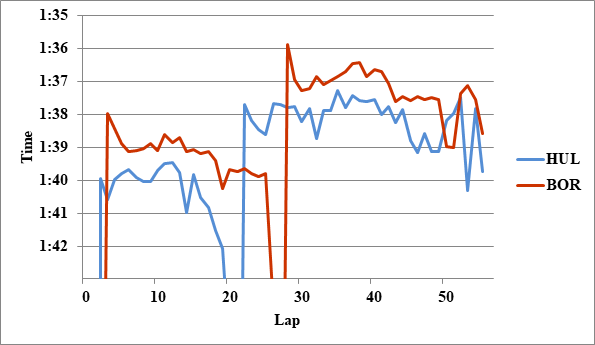

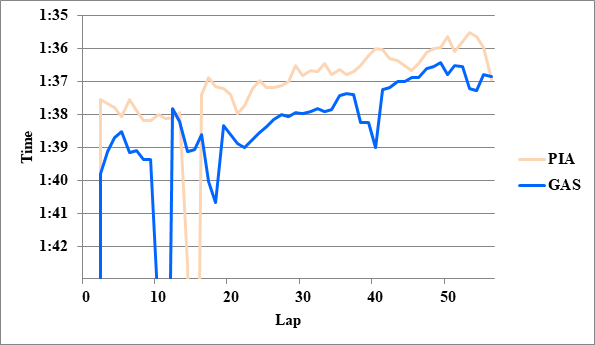

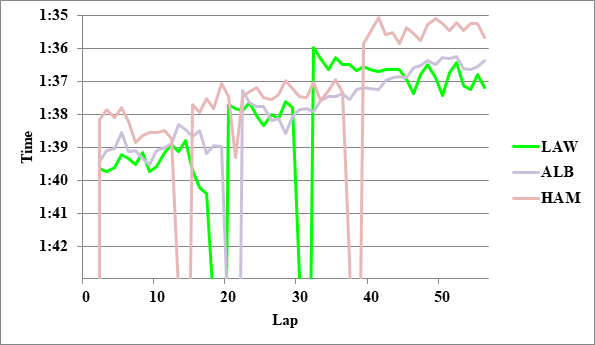

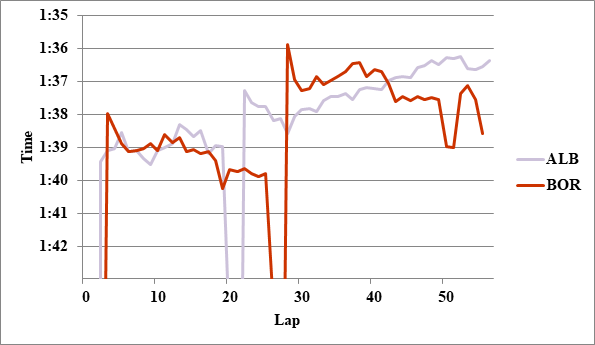

全チームのレースペースグラフ、および今回分析に使用したグラフを掲載する。

Writer: Takumi